Ausgeschlossen – dazugehören

Mit Jugendlichen die Versöhnung feiern

Eduard Nagel

Die Feier der Versöhnung gehört für die meisten katholisch getauften Jugendlichen nicht zur Lebenspraxis. Ein konkreter Anlass, mit jungen Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, ist die Firmvorbereitung. Aber auch die 40-Tage-Zeit vor Ostern, in der in vielen Gemeinden junge Menschen sich zu Frühschichten versammeln, kann einmal unter dieser Überschrift stehen.

Die Feier der Versöhnung gehört für die meisten katholisch getauften Jugendlichen nicht zur Lebenspraxis. Ein konkreter Anlass, mit jungen Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, ist die Firmvorbereitung. Aber auch die 40-Tage-Zeit vor Ostern, in der in vielen Gemeinden junge Menschen sich zu Frühschichten versammeln, kann einmal unter dieser Überschrift stehen.

Ob die Thematik Umkehr und Versöhnung von den jungen Menschen angenommen wird, ob sie sich darauf einlassen, hängt zu einem guten Teil davon ab, in welcher Form sie angesprochen werden, wie weit sie sich darin wiederfinden und auch aktiv einbringen können. Ein Beispiel dafür bietet das Deutsche Liturgische Institut unter seinen Materialien an. Die Handreichung dazu enthält zwei komplette Gottesdienstmodelle, die als Einstieg und Abschluss eines Bußweges von mehreren Wochen dienen können.

- Die erste Feier dient als Anstoß für einen Umkehr- und Bußweg. Darauf folgt eine Zeit der Besinnung und des Gesprächs über das zurückliegende Glaubensleben; am Ende steht die Versöhnung: entweder als Feier der Versöhnung mit Bekenntnis und Lossprechung der Einzelnen oder durch ein persönliches allgemeines Schuldbekenntnis der Einzelnen und ein fürbittendes Gebet durch einen mit dem Vollzug dieses Gebets beauftragten Laien.

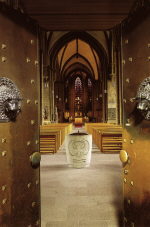

- Im Mittelpunkt des ersten Gottesdienstes steht eine Erfahrung von Kirche: Ausgehend vom Eintritt in das Kirchengebäude und vom Hören und Verkünden des Wortes Gottes sollen Glaube und Kirchesein erlebt werden.

- Den Teilnehmenden wird Material zu Besinnung und Gewissenserforschung zur Verfügung gestellt (

siehe unten).

siehe unten).

- Höhepunkt des zweiten Gottesdienstes ist die Feier der Versöhnung durch Schuldbekenntnis und Lossprechung oder durch allgemeines Bekenntnis und fürbittendes Gebet.

Eröffnungsgottesdienst: Dazugehören und einen Weg beginnen

- Die Jugendlichen – bei Firmbewerbern gegebenenfalls auch ihre Paten und Eltern – werden zu einer bestimmten Zeit zum Gottesdienst in die Kirche eingeladen. Wenn sie ankommen, ist die Tür der Kirche verschlossen. Der Leiter/Die Leiterin kommt erst kurz vor dem verabredeten Zeitpunkt zu den Versammelten, greift die Situation auf: Man ist verunsichert, ob man hier und jetzt richtig ist, ob ein Irrtum vorliegt oder ob man allein gelassen oder gar getäuscht wurde. (Wo zu befürchten ist, dass die Eingeladenen wegen der verschlossenen Tür vorzeitig heimgehen, kann der/die Verantwortliche schon früher ankommen oder jemand informieren, der dafür sorgt, dass alle bleiben.)

- Nach einer ganz kurzen Meditation zur Erfahrung des Sich-ausgeschlossen-Fühlens treten alle einzeln in die Kirche ein und finden dort einen persönlichen Brief („Herzlich willkommen“) vor, der sie willkommen heißt und einlädt, sich einen Platz zu suchen, an dem jeder sich wohlfühlt, und dort in Stille zu warten, bis alle angekommen sind.

Der Leiter oder die Leiterin macht kurz bewusst, dass Kirche Gemeinschaft ist: der Kirchenraum umschließt Menschen, die etwas Gemeinsames verbindet.

Danach versammeln sich alle beim Ambo. Jetzt geht es darum, eine Erfahrung von Hören und Verkündigen zu machen. Dazu werden alle eingeladen, vom vorgesehenen Schrifttext (Mt 5,1-12a – die acht Seligkeiten) einen Vers vorzutragen. Dem Vortrag des Textes folgt ein Gespräch mit den Jugendlichen über die Erfahrung des Lesens und des Hörens. - Anschließend wird die Lesung noch einmal in großer Ruhe vorgetragen. und das Gehörte vertieft. Das kann in einem Gesang geschehen oder in der Form, dass jede und jeder eingeladen sind, einen wichtigen Satz noch einmal auszusprechen.

- Vor dem Abschluss durch Segen und Gebet werden die jungen Menschen eingeladen, in den kommenden Wochen anhand des Schrifttextes nachzudenken. Dazu wird ihnen eine ansprechend gestaltete Karte mit dem Text und ein Blatt mit Impulsfragen ausgeteilt. Sie werden auch eingeladen, gegebenenfalls untereinander oder mit anderen Menschen des Vertrauens darüber zu sprechen. Insbesondere sollen alle, die ein längeres Gespräch mit einem Priester suchen, dazu ermutigt werden. Dafür sind ganz konkret Zeiten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Handy-Nummer für SMS anzugeben.

- Die jungen Menschen werden auch eingeladen, in dieser Zeit auf einem Blatt zu notieren, was sie belastet, und wo etwas – durch eigene Schuld – falsch gelaufen ist. Dieses Blatt bringt sollen sie zum Versöhnungsgottesdienst in einem verschlossenen Umschlag oder zusammengeklebt mitbringen.

- Je nach Umständen ist es sinnvoll, wöchentliche Treffen anzubieten, bei denen über die aufkommenden Fragen gesprochen werden kann. Es kann auch wöchentlich eine Frühschicht o.ä. stattfinden, in deren Mittelpunkt jeweils ein Gedanke aus dem Schrifttext steht.

Versöhnungsgottesdienst: Wieder ganz dazugehören

- Alle versammeln sich – ähnlich wie bei einer Tauffeier – im Eingangsbereich der Kirche.

Sind Bekenntnis und Lossprechung der Einzelnen vorgesehen, so kommt der Priester, der die Leitung hat, mit Ministrant/innen dorthin und begrüßt die Teilnehmenden mit persönlichen Worten. Wenn der erste Gottesdienst von einem Laien geleitet wurde, so sollte dieser auch hier aktiv beteiligt sein und begründen, dass jetzt ein Priester der Feier vorsteht, weil deren Höhepunkt die sakramentale Versöhnung ist.

Gipfelt der Gottesdienst im allgemeinen Bekenntnis der Einzelnen und dem fürbittenden Gebet für sie, wird er nach Möglichkeit von der gleichen Person eröffnet und geleitet wie der erste Gottesdienst. - Wenn alle Platz genommen haben, folgen Kyrie-Rufe, ein Eröffnungsgebet und der Wortgottesdienst mit den Lesungen (Hos 11,1.3–4.8a.c–9 und Lk 5,17–26).

- Nach der Homilie, Stille und einem Gesang folgt die Einzelbeichte bzw. das persönliche allgemeine Schuldbekenntnis und das fürbittende Gebet um Versöhnung.

- Bezüglich der Beichte wird darauf hingewiesen, dass es um ein Sündenbekenntnis der wichtigsten Fehler und ggfs. belastender Schuld geht, aber nicht um ein ausführliches Gespräch. Wer ein längeres Gespräch wünscht, soll dies mit einem Priester vereinbaren. Auch der Zuspruch soll sich auf das Notwendige beschränken. Wer nicht beichten will, kann trotzdem zu einem kurzen Gespräch zu einem Priester gehen und zum Schluss um den Segen bitten.

- Wenn nicht die sakramentale Versöhnung vorgesehen ist, treten die Teilnehmenden einzeln zu den mit dem Vollzug des Versöhnungsgebets Beauftragten, (knien dort nieder,) bekennen in allgemeiner Form ihre Schuld und bitten um Versöhnung. Der/die Beauftragte tritt neben ihn/sie, legt gegebenenfalls ihm/ihr die Hand auf die Schulter und spricht in der gemeinsamen Gebetsrichtung das fürbittende Gebet um Versöhnung.

- Neben einer vor Beginn des Gottesdienstes vorbereiteten Feuerpfanne wird jetzt eine Kerze entzündet. Wer die Versöhnung empfangen hat, kann das mitgebrachte Blatt mit den Notizen daran entzünden und in der Pfanne verbrennen.

- Im Anschluss an die Versöhnung soll jede und jeder überlegen, was sie/er zur Wiedergutmachung oder zur Versöhnung mit einem anderen Menschen oder als Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber tun will.

- Wenn die Beichte nicht nur in Beichtstühlen oder Sprechzimmern geschieht, sondern an einsehbaren Stellen, kann der Priester, falls in einem Einzelfall eine Lossprechung nicht sinnvoll erscheint, den Betreffenden am Ende segnen, damit vom Erscheinungsbild her keine Schlüsse gezogen werden können.

- Während der Versöhnung der Einzelnen leise Musik.

- Wenn die Versöhnung abgeschlossen ist, folgen Dank und Bitte. Dazu wird in die Pfanne bereits glühende Weihrauchkohle gelegt. Der Priester/Beauftragte weist dabei hin auf die Bedeutung von Weihrauch als wortloser Ausdruck von Gebet. Dann legt er ein paar Weihrauchkörner auf und spricht im Namen aller ein Dank- und Bittgebet. Dann lädt er alle ein, auch ein Korn aufzulegen und damit ein Gebet in Stille zu verbinden oder sein Anliegen auch auszusprechen.

- Wenn alle wieder an ihrem Platz sind, folgen Vater unser, ein feierlicher Schlusssegen und ein Gesang zum Abschluss.

- Im Anschluss an den Gottesdienst empfiehlt sich eine kleine Agape (Saft, Tee, kleines Gebäck), an der nach Möglichkeit auch die beteiligten Priester teilnehmen sollten. Dadurch soll noch einmal die kirchliche Dimension der Versöhnung im Sakrament deutlich werden, auf die am Beginn des ersten Gottesdienstes durch die zugesperrte Tür aufmerksam gemacht worden war.

Materialien

Die Handreichung „ausgeschlossen – dazugehören“ ist beim VzF des Deutschen Liturgischen Instituts erschienen. Das Material für die Teilnehmenden besteht aus einer Karte mit der Schriftlesung (8 Seligpreisungen) und einem Faltblatt zur Gewissenserforschung. Für die Leitung und andere Dienste gibt es eine Handreichung mit allen Texten und Vorschlägen für Gesänge:

Handreichung

24 Seiten mit dem gesamten Gottesdienstverlauf, den ausgedruckten Texten aller Gebete und Lesungen, Gesangsvorschläge aus „Unterwegs“ und Homilie.

Bestell-Nr. 6114 / EUR 2,50

im |GottesdienstHilfen-SHOP bestellen

im |GottesdienstHilfen-SHOP bestellen

Karte mit dem Text der Schriftlesung

Mt 5,1-12 (Seligpreisungen) 21 x 10,5 cm

Bestell-Nr. 6115 / Einzelpreis EUR 0,50 | ab 10 Stück 50 % Rabatt

im |GottesdienstHilfen-SHOP bestellen

im |GottesdienstHilfen-SHOP bestellen

Faltblatt mit Impulsfragen

ausgehend von Mt 5,1-12

Zur individuellen Vorbereitung in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Gottesdienst

Bestell-Nr. 6116 / EUR 10,50 je 100 St.

im |GottesdienstHilfen-SHOP bestellen

im |GottesdienstHilfen-SHOP bestellen

Vorlage für einen Brief, der für jeden Jugendlichen nach dem Eintreten in die Kirche bereit liegt:

Aufschrift auf dem Umschlag:

An einen getauften Menschen,

genannt „Christ“

In dem Umschlag findet sich ein Blatt, das als Brief der Gemeinde eventuell mit dem betreffenden Briefkopf ausgestattet ist, mit dem folgenden Text:

Herzlich willkommen!

Als Christ bist du einer von uns.

Komm, such dir deinen Platz im Raum der Kirche.

Einen Platz, an dem du dich hier wohlfühlst.

Geh in Stille dahin, sieh dich um und warte schweigend,

bis auch die anderen da sind.