Digitales Stundenbuch „backstage“

„Um das Stundenbuch zu digitalisieren, muss man es doch nur auf einen Scanner legen, und am Computer digitalisiert dann ein Programm den Text.“

Was erst einmal logisch klingt, mag bei wenigen Blättern so noch funktionieren. Bei dem siebenbändigen Mess-Lektionar, dem dreibändigen Stundenbuch und den 16 Heften zur Lesehore ist die Aufbereitung sehr viel langwieriger und mit viel mehr technischen Raffinessen verbunden. Schließlich soll dem Benutzer die Mühe der richtigen Auswahl anhand eines liturgischen Direktoriums und das „Blättern“ abgenommen werden – und das Endprodukt selbstverständlich die von den gedruckten Büchern her gewohnte typographische („stichische“) Darstellung aufweisen.

Hierzu für den Interessierten eine kleine Statistik:

- Insgesamt gibt es fast 70.000 Text(teil)e aus Bibel, Stundenbüchern und Lektionaren mit insgesamt 12 Millionen Zeichen bzw. 1,9 Millionen Wörtern,

- von denen rund 50.000 (nicht die gesamte Bibel kommt in der Liturgie vor) eingesetzt sind…

- …in 12.500 Einheiten (Perikopen) für Lesungen, Hymnen, Responsorien, Versikel, Orationen, Fürbitten, Antiphonen, Rufe vor dem Evangelium, Väterlesungen.

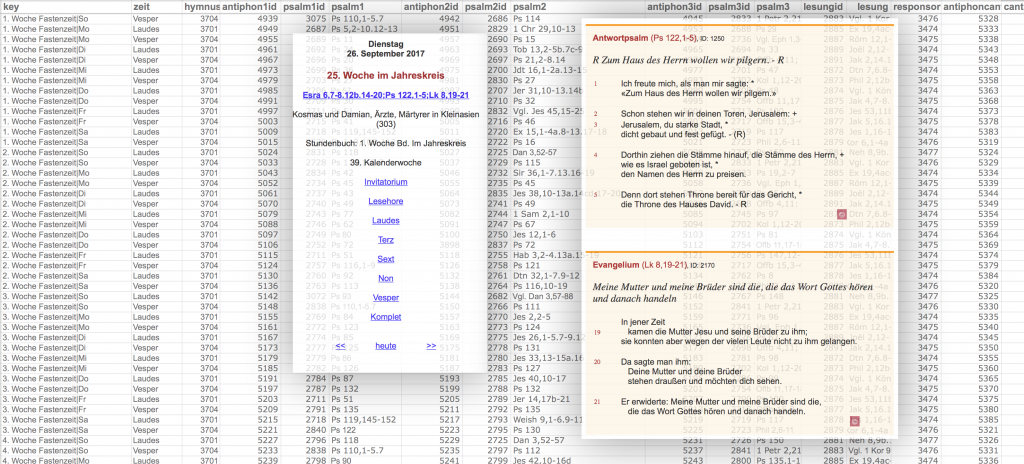

- Und diese wiederum bilden die Basis für die digitale Ausgabe des Stundenbuches – sowohl für die App als auch für die Onlineversion auf katholisch.de, indem für jeden Tag (entsprechend Jahreskreis, Advent, Weihnachtszeit, Fastenzeit und Osterzeit, Hochfest, Fest und Gedenktag) daraus durchschnittlich 90 ausgewählt und für Wortgottesteil der Messe, Invitatorium, Lesehore, Laudes, Terz, Sext, Non, Vesper und Komplet eingesetzt werden.

Diese Arbeiten geschehen mit einem im Deutschen Liturgischen Institut (DLI) entwickelten Redaktionssystem, aus dem die App bzw. katholisch.de regelmäßig die fertig aufbereiteten Zusammenstellungen beziehen und den Benutzern zur Verfügung stellen. Auch die Tageslesungen auf der Praxis-Seite des DLI sowie einige Bistümer nutzen den Service, um die Lesungen für den Tag auf ihrer Homepage anzuzeigen.